El pasado 7 de mayo, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) organizó, con la colaboración de la Sociedad Catalana de Farmacia Clínica, la formación “Enfermedades minoritarias. ¿Qué debemos saber?”, con el patrocinio deIPSEN. El vocal de Hospitales del COFB, David Conde, coordinó el curso dirigido a farmacéuticos y farmacéuticas de hospitales. La formación corrió a cargo de Yolanda Arbiol, cofundadora y directora de la Fundación dr. Torrente - Farnell; Manel Fontanet, técnico de la División de uso racional del medicamento del Área del Medicamento del Servicio Catalán de la Salud; Susan Webb, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y coordinadora del grupo de investigación de Enfermedades de la Hipófisis del Instituto de Investigación de Sant Pau; y Jesús Quintero, hepatólogo pediátrico y responsable de la Unidad de Trasplante Hepático Pediátrico del Hospital Vall d'Hebron.

Los objetivos de la formación fueron entender el concepto de enfermedad minoritaria, conocer las características y consideraciones de los medicamentos huérfanos, revisar el modelo de gestión de las enfermedades minoritarias de Cataluña y resolver las consultas e intervenir en el debate en torno a los tratamientos de estas patologías.

¿Qué son las enfermedades minoritarias?

La jornada comenzó con una introducción detallada del concepto de enfermedad minoritaria, a cargo de Yolanda Arbiol, cofundadora y directora de la Fundación dr. Torrent-Farnell, que explicó qué son las enfermedades minoritarias, aquellas que afectan a un número muy pequeño de personas en comparación con la población general. Según indicó Arbiol, en Europa, “las enfermedades minoritarias tienen una prevalencia de entre 5 y 10.000 habitantes; y, según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) existe entre 7.000 y 8.000 enfermedades minoritarias, que afectan 30 millones de personas en Europa, en 3 millones en España”. Arbiol comentó que las enfermedades minoritarias son “poco frecuentes, numerosas en conjunto, el 80% son de origen genético, tienen un diagnóstico y pronóstico difícil y muchas de ellas no disponen de un tratamiento eficaz”.

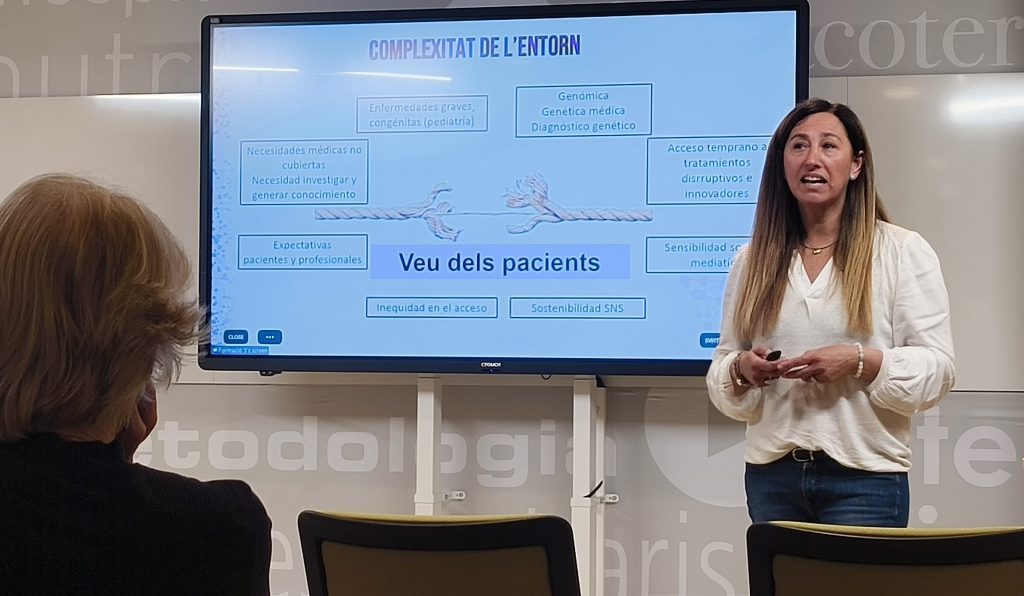

La directora de la Fundación dr. Torrent – Farnell también hizo referencia a la complejidad del entorno, debido a que son enfermedades graves, congénitas, la mayoría de ellas debutan en edad pediátrica. Sin embargo, añadió que es relevante la genómica, la genética médica, el diagnóstico genético y el acceso temprano a tratamientos disruptivos e innovadores; así como otras complejidades en relación con la sensibilidad social y mediática, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, la iniquidad en el acceso, las expectativas de los pacientes y de los profesionales, las necesidades médicas no cubiertas y la necesidad de investigar y generar conocimiento . “El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano”, dijo Arbiol haciendo mención de esta cita de John F. Kennedy para expresar que tenemos muchos medicamentos convencionales, pero pocos medicamentos huérfanos.

Medicamentos huérfanos

A continuación, intervino Manel Fontanet, farmacéutico y técnico de la División de uso racional del medicamento del Área del Medicamento del Servicio Catalán de la Salud, que profundizó en la investigación y búsqueda de los medicamentos huérfanos, los criterios por los que se consideran huérfanos y las condiciones de acceso y financiación. El farmacéutico aseguró que el desarrollo de nuevos medicamentos es uno proceso largo, complejo y arriesgado. “En general, las compañías farmacéuticas tardan entre 12 y 15 años al desarrollar un medicamento, se gastan entre 1.000 y 1.500 millones de dólares y de cada 100.000 medicamentos, sólo 1 acaba siendo autorizado por parte de una agencia reguladora”, especificó Fontanet.

El farmacéutico recordó que en 2000 cambió el marco regulador europeo y que se realizó una legislación específica para incentivar el desarrollo de medicamentos huérfanos. “La designación de medicamento huérfano de la Agencia Europea de Medicamentos es la ayuda para facilitar el desarrollo de medicamentos para enfermedades minoritarias”, indicó Fontanet. En este sentido, aseguró que fue una experiencia positiva la regulación: hay “más de 2.900 moléculas en investigación y 255 medicamentos autorizados”. A continuación, detalló los criterios para la designación de medicamentos huérfanos (la rareza o la rentabilidad de la inversión, la gravedad y los tratamientos alternativos autorizados) y las principales características y los incentivos de la designación. Sin embargo, hizo un repaso de los hitos de la regulación de los medicamentos huérfanos, especificó la diferencia entre designación y autorización y compartió el gasto económico que comporta. “La designación de medicamento huérfano da derecho a una serie de incentivos que modifican las condiciones normales de mercado y estimulan el desarrollo de medicamentos para enfermedades minoritarias”, concluyó Fontanet.

Modelo de atención a las enfermedades minoritarias

Sobre el modelo de gestión asistencial de los pacientes con enfermedades minoritarias en Cataluña, las Redes de unidades de experiencia clínica (XUEC) habló de ello Susan Webb, catedrática emérita de la UAB, coordinadora del grupo de investigación de Enfermedades de la Hipófisis del Instituto de Investigación de Sant Pau y presidenta de la Comisión Asesora de Enfermedades Minoritarias del Servicio Catalán de la Salud. “El modelo de atención de enfermedades minoritarias se basa en la experiencia clínica, dijo Webb, "no sólo en Cataluña, sino que queda muy reflejado en la normativa de la Unión Europea". Según expuso, se basa en las redes de unidades de experiencia clínica, que "son equipos multidisciplinares que, en función del grupo de enfermedades, están formados por más o menos expertos". La catedrática puso en valor que los protocolos y guías de práctica clínica de estos grupos son comunes, se favorece la investigación en estas enfermedades y ensayos clínicos, es decir, que hay acceso a la innovación y hay un seguimiento compartido.

Durante su exposición, Susan Webb, repasó la trayectoria de modelo de atención de las enfermedades minoritarias desde 1969 hasta la actualidad, las 24 redes europeas de referencia y los diferentes retos de futuro que se plantean.

Enfermedades minoritarias hepáticas

Por último, Jesús Quintero, hepatólogo pediátrico y responsable de la Unidad de Trasplante Hepático Pediátrico del Hospital Vall d'Hebron expuso un caso en relación con las enfermedades minoritarias hepáticas. Quintero hizo una introducción sobre la Colestasis Intrahepática Familiar Progresiva (CIFP), “un grupo heterogéneo de trastornos hepáticos autosómicos recesivos raros de la infancia caracterizados por mutaciones en genes que codifican proteínas implicadas en el sistema de transporte hepatocelular”. Entre las principales características clínicas, según detalló, incluyen la colestasis, la ictericia y la prurito con síntomas que suelen aparecer en la primera infancia”.

Quintero aseguró que el tratamiento precoz es necesario para prevenir la progresión de la Colestasis Intrahepática Familiar Progresiva (CIFP). En cuanto a la confirmación del diagnóstico, especificó que “el estándar de oro es la secuenciación génica, aunque todavía quedan retos”. Por último, entre otras cuestiones, apuntó que para ayudar a preservar el hígado nativo, los pacientes con CIFP deben ser monitorizados continuamente en centros expertos para determinar la idoneidad de la respuesta a los tratamientos.

Con la colaboración de:

Con el patrocinio:

Otras publicaciones de interés:

- Profesionales farmacéuticos de diferentes ámbitos se actualizan en bioestadística, metodología y generación de resultados (Mayo 2024)

- Farmacéuticos y farmacéuticas comunitarias profundizan en la atención dermofarmacéutica al paciente oncológico (Mayo 2024)

- El COFB celebra la IV edición de la formación sobre los programas de optimización de uso de antimicrobianos (PROA) (Abril 2024)